Behandlung von Morbus Perthes und Epiphysenfugenabrutsch am Klinikum Dortmund

Durchblutungsstörung des Hüftkopfes: Worum handelt es sich bei Morbus Perthes?

Der Morbus Perthes ist eine aseptische Osteochondrose des Hüftkopfes. Es handelt sich hierbei um eine im Kleinkindalter auftretende Durchblutungsstörung des Hüftkopfes. Die genaue Ursache der Erkrankung ist noch ungeklärt, mehrere Ätiologien werden diskutiert: Gefäßanomalien, hormonelle Dysregulation, Vererbung, Wachstumsstörung, Druckerhöhung im Gelenk, Gerinnungsstörungen.

Die Inzidenz beträgt 5 Kinder auf 100 000 Einwohner, Jungen sind 4 mal häufiger betroffen als Mädchen und bei 15 Prozent der Kinder sind beide Seiten betroffen. Das typische Erkrankungsalter liegt zwischen dem 5. und 9. Lebensjahr.

Das klinische Erscheinungsbild ist charakterisiert durch Schonhinken, Knieschmerzen und Einschränkung der Hüftgelenksbeweglichkeit.

Typisch ist der stadienhafte Verlauf:

Die Prognose der Erkrankung ist von folgenden Faktoren anhängig

- Alter (je älter, desto schlechter, Grenze 6. Lebensjahr)

- Subluxation des Hüftkopfes zur Gelenkspfanne (OP!!!)

- Beweglichkeit (insbesondere Abduktion und Innenrotation)

- Geschlecht (Prognose für Mädchen schlechter als für Jungen)

- Körpergewicht (klinisch bedeutend, wissenschaftlich wenig untersucht)

- Metaphysäre Beteiligung

- Laterale Verkalkung im Röntgenbild

Wie wird Morbus Perthes am Klinikum Dortmund therapiert?

Ziel ist es, ein funktionsfähiges, schmerzfreies Hüftgelenk wiederherzustellen und langfristig die Entwicklung einer Arthrose zu vermeiden. Folgende Therapiemöglichkeiten bestehen:

- Schonung des Hüftgelenkes (Sportpause, außer Schwimmen und Radfahren, ggf. vorübergehend Gehstützen, kein Springen, kein Fußball)

- Krankengymnastik zur Verbesserung der Hüftgelenksbeweglichkeit (gute Beweglichkeit verbessert die Prognose)

- Operation zur Verbesserung des Containment (Hüftpfanne soll den Hüftkopf komplett umfassen, damit er sich entsprechend formt und passend wieder aufbauen kann)

Eine Operation ist nur erforderlich, wenn der Hüftkopf im Verlauf der Erkrankung nicht mehr ausreichend von der Hüftgelenkspfanne überdacht ist. Die Operation dient zur Verbesserung der Überdachung des Hüftkopfes (= Verbesserung des Containment)

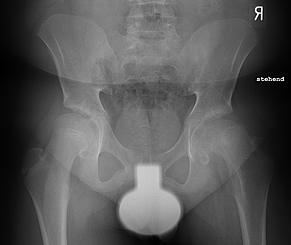

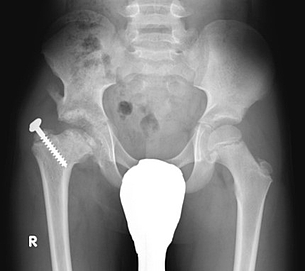

Beispiel 1: Intertrochantere Varisierung zur Verbesserung der Hüftkopfüberdachung:

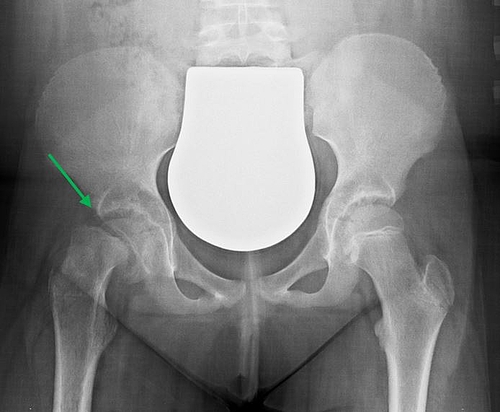

Besteht eine sehr schlechte Hüftkopfüberdachung muss gelegentlich sowohl die Varisierung, wie auch ein pfannendachverbessernder Eingriff durchgeführt werden.

Beispiel 2: Varisierung in Kombination mit Pfannendachplastik

Beispiel 3: Intertochantere Umstellung in Kombination mit 3-fach Beckenosteotomie

Beispiel 4: Trochanterapophyseodese

Beispiel 5: In seltenen Fällen ist eine Hüft-TEP erforderlich

Epiphyseolysis carpitis Femoris (ECF) - Worum handelt es sich bei einem Epiphysenfugenabrutsch)

Bei der Epiphyseolysis capitis femoris (ECF) kommt es zu einem Abgleiten des Hüftkopfes in der knorpeligen Wachstumsfuge zwischen Hüftkopfkappe und Schenkelhals.

Welche Formen des Epiphysenfugenabrutsches gibt es?

Typisches Erkrankungsalter ist das 10.-14. Lebensjahr und Jungen sind dreimal öfter als Mädchen betroffen. Viele betroffene Kinder sind übergewichtig, die genaue Ursache der Erkrankung ist unbekannt. Es gibt 3 verschiedene Formen:

- Chronische ECF: die Verschiebung der Hüftkopfkappe ist allmählich schleichend und die Beschwerden sind gering (Erkrankung wird sehr häufig im Frühstadium übersehen)

- Akute ECF: der Abrutsch erfolgt plötzlich und ist dann mit starken Schmerzen und Gehunfähigkeit verbunden

- Akut auf Chronische ECF: es besteht ein akutes, schmerzhaftes Ereignis bei vorbestehender allmählicher Verschiebung

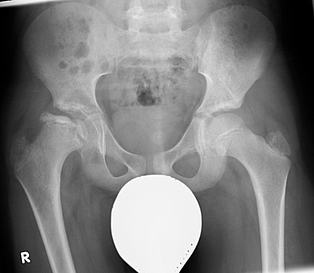

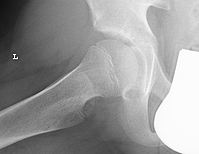

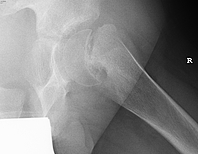

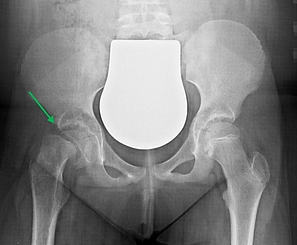

Typisch bei der klinischen Untersuchung sind Schmerzen in der Leiste oder im Knie auf der betroffenen Seite. Das Bein liegt sehr häufig in einer Schonhaltung in Außenrotation und Abduktion. Die Diagnose wird durch Anfertigung einer Röntgen-Aufnahme in 2 Ebenen gesichert:

Wie wird ein Epiphysenfugenabrutsch behandelt?

Es gibt für diese Erkrankung keine konservative Behandlungsmethode. Wenn die Diagnose gestellt wird, darf das Bein nicht mehr belastet werden und der Patient muss es an Unterarmgehstützen entlasten. Die Operation sollte zeitnah erfolgen. Bei den seltenen akuten Verlaufsformen handelt es sich um einen Notfall, der direkt am selben Tag operiert werden sollte.

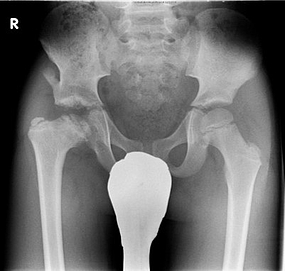

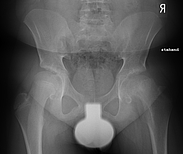

Bei der Operation wird die Hüftkopfkappe wieder am Schenkelhals befestigt. Am Klinikum Dortmund verwenden wir dafür Drähte, die durch den Schenkelhals in den Kopf eingebracht werden. Da die Erkrankung zu einem sehr hohen Prozentsatz doppelseitig auftritt, wird in der gleichen OP die Gegenseite prophylaktisch auch mit K-Drähten versorgt.

Welche Folgen können durch einen Epiphysenfugenabrutsch entstehen?